Pourquoi les Français sont mécontents à l’époque du roi Louis XVI ? – CM1 – Vidéo pédagogique

À cette époque, le roi détient seul le pouvoir et la société française est structurée en trois ordres. Les nobles, défendent le royaume et forment le premier ordre. Le clergé, comprenant les membres religieux, constitue le deuxième ordre. Le reste de la population, soit 97%, compose le Tiers-État, avec les paysans, les bourgeois et les habitants des villes. La noblesse et le clergé disposent de privilèges, ils ne paient pas d’impôts. Tandis que Le Tiers-État doit payer des impôts au roi et au clergé pour les dépenses de la paroisse et de la cour, ainsi qu’aux nobles pour cultiver les terres.

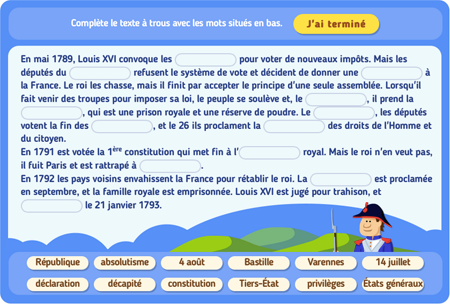

Au XVIIIe siècle, le royaume de Louis XVI fait face à des difficultés. Avec les mauvaises récoltes, le pain devient très cher, le chômage s’installe, et le Tiers-État, croule sous les impôts qu’il est le seul à payer. La colère gronde et le roi se sent menacé. Pour calmer le peuple, Louis XVI décide de convoquer les États Généraux en mai 1789. À cette occasion, ils demandent aux représentants du peuple de présenter leurs solutions aux difficultés du royaume, dans les cahiers de doléances.

Inspirés par des écrivains et penseurs tels que Voltaire et Rousseau, les Français aspirent à une société plus égalitaire et libre. Mais le roi rejette les réformes proposées par les députés et décide de fermer la salle de réunion aux députés du Tiers-État. Son attitude déçoit et elle marque un tournant crucial. Le 20 juin 1789, les députés du Tiers-État se réfugient à la salle du jeu de Paume pour former l’Assemblée nationale. Ils se promettent alors de créer une constitution pour la France, c’est à dire un texte qui organise et partage le pouvoir de l’État. C’est le célèbre serment du Jeu de Paume. La révolution politique commence.

À l’inverse des rois précédents, Louis XVI ne parvient pas à maintenir le pouvoir royal et c’est sous son règne que la France va vivre une grande révolution populaire…