Les villes industrielles et le monde rural au XIXème siècle – CM2 – Vidéo pédagogique

1) Est-ce que l’âge industriel a changé la vie des campagnes ?

Au XIXème siècle, 80% des Français sont toujours paysans. Depuis 1789, une majorité d’entre eux est propriétaire de la terre qu’ils cultivent. A la campagne, chaque famille est autosuffisante, c’est-à-dire qu’elle produit tout ce dont elle a besoin pour vivre.

Mais le monde rural change avec la mécanisation progressive de l’outillage agricole. Des machines ingénieuses remplacent peu à peu la force humaine et animale. Ces inventions permettent de produire davantage et plus rapidement. C’est le cas de la moissonneuse mécanique à traction animale de l’américain Cyrus McCormick. De plus, la production peut également être vendue d’un bout à l’autre du pays avec le développement du chemin de fer. Les régions se spécialisent dans les productions les plus adaptées à leur climat : les betteraves dans le Nord, les céréales dans la Beauce, l’élevage en Normandie et les fruits et les légumes dans le sud.

L’exode rural bouleverse également la vie rurale. Attirés par les offres d’emploi dans les mines, les usines et les grands magasins, les paysans quittent une vie de labeur pour tenter leur chance en ville. Tout comme le jeune Etienne Lantier dans Germinal, le célèbre roman d’Émile Zola, des dizaines de milliers de français rejoignent les bassins miniers.

2) C’est quoi les bassins miniers ?

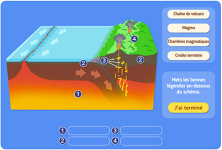

Des régions françaises comme le Nord Pas-de-Calais, la Lorraine, la Loire, et les Cévennes, concentrent les gisements d’un minerai précieux : le charbon de terre ! Il faut savoir qu’à cette époque le charbon est une source d’énergie vitale pour faire fonctionner les machines à vapeur nécessaire à l’industrie, et pour faire face à une pénurie de bois, le combustible majoritaire à l’époque. Les zones géographiques riches de cette ressource fondamentale au XIXème siècle, se nomment les “bassins miniers”.

En conséquence de cette activité minière intense, les débris de l’extraction s’entassent jusqu’à former de vastes collines appelées “terrils”, laissant ainsi des empreintes indélébiles dans le paysage.

Certains villages s’étendent pour devenir de véritables villes industrielles comme Le Creusot en Bourgogne où Eugène Schneider installe une mine et une usine sidérurgique. L’ancienne bourgade de Saône et Loire se développe et de nombreux logements sont construits pour loger les ouvriers. On assiste donc à l’émergence de véritables cités ouvrières.

3) L’âge industriel a-t-il aussi modifié les villes ?

En effet, on voit naître au cœur des villes, des quartiers destinés à l’industrie : la construction d’usines bouleverse le paysage avec de vastes bâtiments pourvus d’immenses cheminées servant à évacuer les fumées du charbon brûlé. La pollution y est grande à cette époque.

Quant aux quartiers bourgeois, ils témoignent de la réussite économique des patrons de mines et d’usines.

Ces villes en plein essor doivent s’adapter et réaliser de grands travaux d’urbanisme. Les anciennes constructions sont remplacées par de nouveaux immeubles, les rues sont élargies pour faciliter les déplacements et l’accès aux gares. A Paris, c’est le baron Haussmann qui orchestre la rénovation de la capitale et l’on peut encore admirer aujourd’hui les célèbres immeubles haussmanniens, avenue de l’opéra, ou Boulevard Saint Michel. Puis, pour lutter contre l’insalubrité, certains services progressent, comme la modernisation du réseau d’eau et le tout-à-l’égout mis en place à Paris à partir de 1894. Ou encore le ramassage des ordures de la capitale avec le célèbre préfet Eugène Poubelle dans les années 1880.

En ville, des architectes audacieux mettent en valeur le métal produit par les usines. Ils construisent des bâtiments élégants avec des structures métalliques apparentes et d’immenses verrières comme la Gare d’Orsay construite en 1900 à Paris. Avec le métal, les ingénieurs tels que Gustave Eiffel sont capables d’imaginer des structures qui n’auraient pas été possibles avec de la pierre. C’est le cas de la célèbre Tour Eiffel ou encore du viaduc de Garabit, imaginé par l’ingénieur Léon Boyer et construit par les ateliers Gustave Eiffel.

L’essor des villes se poursuit jusqu’au XXe siècle. Ainsi en France, la population urbaine dépasse la population rurale pour la première fois en 1931.

Tu sais maintenant qu’en France, au XIXe siècle, l’âge industriel a transformé profondément la vie et les paysages, aussi bien en ville et qu’à la campagne. Toutes ces évolutions ont façonné la France et ont laissé leurs empreintes dans nos vies d’aujourd’hui.