QUESTION 1 : Pourquoi parfois la Terre tremble ?

Les tremblements de terre, autrement appelés “séismes”, secouent régulièrement notre planète : on en dénombre plus de 2000 chaque jour ! Rassure-toi, ils ne sont pas tous dévastateurs, certains sont tellement faibles que tu ne les ressens même pas !

Mais d’où vient ce phénomène naturel ?

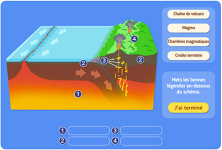

Pour le savoir, partons explorer l’intérieur de notre planète. La croûte terrestre se compose de très grandes plaques tectoniques, c’est-à-dire des fragments géants de terre qui bougent lentement. Elles se déplacent constamment dans des sens différents : certaines vont coulisser, quand d’autres s’éloignent et entrent en collision.

Cela entraîne alors une rupture ou des frottements : ce point d’origine s’appelle le foyer. Ces collisions entre les plaques occasionnent des vibrations, appelées “ondes sismiques” qui se propagent jusqu’à la surface de la Terre : c’est le séisme. Les secousses les plus intenses sont ressenties à la surface de la Terre directement au-dessus de ce point, connu sous le nom d'”épicentre”.

Il arrive parfois que ces séismes se forment au fond des océans, occasionnant alors des tsunamis : les ondes se propagent dans l’eau et lorsqu’elles atteignent les côtes, une immense vague de plusieurs mètres de haut se forme.

Même si le séisme initial est un événement bref qui dure de quelques secondes à quelques minutes, il peut être dévastateur par son intensité en occasionnant de nombreux effondrements d’habitations, la destruction de routes et la mort de milliers de personnes. Il faut aussi savoir que les secousses secondaires, appelées répliques, peuvent se faire sentir plusieurs heures après, voire des jours, selon la force du séisme initial, surtout dans les régions proches de l’épicentre. Ces répliques peuvent encore causer des dommages et perturber les populations déjà affectées.

La vague des tsunamis quant à elle, peut tout emporter sur son passage en seulement quelques minutes.

QUESTION 2 : Et le cyclone, il vient de l’intérieur de la Terre lui aussi ?

Très bonne question. Les phénomènes naturels peuvent résulter de l’activité interne de la Terre, comme les séismes que nous venons de découvrir, mais également de son activité externe : c’est le cas du cyclone.

Allons observer ce phénomène de plus près !

Un cyclone c’est un ensemble de nuages très étendu qui se déplace en tournant sur lui-même.

Il naît au niveau des eaux tropicales, où l’air chaud et humide qui s’en dégage, s’élève rapidement dans le ciel en formant de puissants nuages. Quelques jours plus tard, un “œil” apparaît au centre de la masse nuageuse : le cyclone est alors formé. Son œil est une zone singulière : calme et dépourvue de nuages, contrairement aux zones environnantes qui forment comme un mur et sont responsables de divers phénomènes météorologiques.

Tout d’abord, les zones directement traversées par le cyclone subissent des rafales de vents violents capables d’emporter des objets, de déraciner des arbres et de soulever des toitures. Ces vents génèrent également de fortes houles qui provoquent des inondations graves le long des côtes.

Ensuite des pluies torrentielles entraînent évidemment des inondations mais aussi des glissements de terrain causant d’importants dégâts. De plus, les orages associés aux cyclones engendrent des coupures d’électricité et des incendies à cause de la foudre.

En comparaison, les zones proches du cyclone mais qui ne sont pas traversées peuvent connaître des impacts moins sévères, mais elles seront également affectées par les mêmes intempéries.

QUESTION 3 : Est-ce qu’on peut se protéger de tous ces risques ?

Tu as pu constater que ces phénomènes engendrent de très gros dégâts matériels et humains. Les scientifiques ne disposant pas de capteurs internes, les mesures se font uniquement depuis la surface de la terre, rendant la prédiction des séismes difficile :

● Toutefois, les sismologues connaissent bien les mécanismes d’un tremblement de terre et, surtout, ils savent localiser avec précision le point où il se déclenche et sa force.

Pour cela, les sismologues utilisent des sismographes. Ces appareils hypersensibles, placés dans les zones à risque, enregistrent les moindres secousses du sol. Plus les vibrations sont importantes, plus la magnitude est élevée, et le séisme dévastateur.

● Pour évaluer l’importance d’un tremblement de terre, les scientifiques utilisent :

– L’échelle de Richter qui permet de mesurer la puissance d’un séisme, c’est-à-dire la magnitude. Elle nous dit combien d’énergie a été libérée par le tremblement de terre. C’est un peu comme mesurer la force d’un coup de marteau.

– Et l’échelle Mercalli mesure les effets du séisme, c’est-à-dire les dégâts qu’il a causés. Elle regarde les conséquences du tremblement de terre selon son intensité. C’est comme regarder à quel point le coup de marteau a fait des dégâts.

Dans les zones les plus à risques, on s’efforce de construire des bâtiments respectant les normes parasismiques (c’est-à-dire qui supportent davantage les ondes sismiques) et on informe les habitants sur la conduite à tenir lors de séismes : si on est au rez-de-chaussée près de la sortie, sortir et s’éloigner du bâtiment, et si on ne le peut pas, s’abriter en s’accroupissant près d’un mur porteur.

Et qu’en est-il des cyclones ? Le centre météorologique chargé de la surveillance cyclonique dessine des cartes qui suivent les trajectoires des masses nuageuses. En cas de cyclone, une alerte est déclenchée selon le niveau de dangerosité. Des consignes sont alors à respecter pour se protéger : rester chez soi, avoir des lampes de poches et s’approvisionner en eau potable et nourriture pour quelques jours.

Tu sais maintenant que la Terre est une planète active, provoquant des phénomènes naturels issus d’activités internes, comme les séismes, ou externes comme les cyclones. Les scientifiques travaillent sans relâche pour analyser et mesurer au mieux ces phénomènes afin de proposer des moyens de prévention et de protection pour les populations.